- TOP

- INTERVIEW1

INTERVIEW of vi-no

ルーツはコピーライターの親父

正直な話、ディティールや素材の使い方で、鈴木さんの設計やデザインだなと分かることがあるんですよ。ただそれは独創的・個性的といった意味合いだけでなく、あくまで商業的なデザインの中に組み込まれた「らしさ」があるなと感じていて。デザインや設計の話を聞く前に、まず、その「らしさ」の部分、ルーツをお聞きしたいなと。

僕のルーツを語る上で欠かせないのは、親父ですよ。45歳を超えて改めて、親父の影響は強いなと思います。音楽や芸術が好きな親父だったので、知らず知らずのうちに影響を受けたんだろうな。ビートルズと出会ったのもCDショップではなく、親父のレコード棚でした。

映画館や美術館、博物館、アウトドアも好きな親父だったので、日曜日は必ずどこかに連れてってもらいましたね。あの時代はまだ土日じゃなく、日曜休みだったので、今思えばその貴重な休みをよく家族サービスに充ててくれたもんだなと。記憶として鮮明に残っているわけじゃないんですけど、まず影響を受けたのはやっぱり親父です。

お父様は何のお仕事を?

広告代理店をやってて、コピーライターでした。独立当初は家の一部屋を事務所として構えて、家で仕事をしていましたね。学校にはないような物や道具が親父の部屋にあったので、親父が打ち合わせに出掛けている間に、部屋に忍び込んでは勝手にいじくって、よく怒られた。ワープロやFAXなどの仕事道具もそうだし、レコード棚も漁ったり。

今でも憶えてるのは、親父の本棚を勝手に漁ってたときに読んだ「Hot-Dog PRESS」と「POPEYE」。中学生の僕はあれを読んで、衝撃が走った。世の中にこんなカッコいい服があるんだ、と。思えばファッションに興味を持ったのも、そのせいです。

最先端の流行に敏感なお父様だったんですね。

とはいえ、親父が作ってた草野球チームの名前は「キャンディーズ」ですからね。超ダサい名前じゃないですか。親父、あれでもコピーライターだったのに(笑)でも、その草野球チームの大人たちも親父の仕事仲間なんで、チームメイトがイラストレーターや、アートディレクターだったりしてた。そんな人たちに囲まれて育ったのは大きいかもしれません。こだわりとクセの強い親父だったんですけど、僕にとってはそれが普通で、家庭だったので。子どもの力じゃたどり着けないカルチャーや情報に触れることができたのは、思い返してみると大きいです。

親父が僕に向かって丁寧に教えてくれたというより、親父の視線が好きなものとか、仕事に向いてたんですよね。だから僕はその視線の先が気になって、自分で探して、掘り当てたり勝手に出会ったりした。今僕が好きな映画も芸術も音楽も、親父が教えてくれたものもあるけれど、ほとんどは親父の視線の先をたどっていくうちに、僕が勝手に出会ったものです。だからよかったんでしょうね、面と向かって教えられたら、「勉強しなさい!」みたいな感じで、拒否反応起こしてたかもしれないし(笑)

アーティストになれると思っていた学生時代

そんな頃からレコードや映画に興味を持ったら、なかなか普通の学生生活は送れなさそうですが。

高校受験するときの進路指導で、なりたい職業を聞かれたときに「映画監督」と答えたんですよ(笑)ただ映画が好きな坊主の中学三年生が、映画監督です!って。明確な理由はないんです。人と違う道を選んでみたい、ただのカッコつけでした。でも結局、高校は普通科に通って、つまらない日々を送ってました。だから学校が終わってからはバイトして、週末にクラブに出かけるといった遊びに目覚めてしまうんですけど。

そこで色んな街のカルチャーと出会って、今度は芸術や美術といったアート方面にざっくりと興味を持ち出すんですよね。そしてぼんやりと「美大に行きたい」と思って。勉強してるわけでもなかったので、当然受からないんですけど、僕みたいなバカでも入れるアートの専門学校があったんで、そっちに入りました。そしたら、その学校が変わってて、なかなかコアな体験をさせてもらって。今思えば、この時代の経験が、後々すごく活きてくるんですよね。

なかなかコアな体験とは?

自分の想いを表現する、その術を学べたのが大きかった。造形学科だったんですけど、授業で学ぶことだけを吸収していたわけじゃなくて。同級生、先輩後輩、講師も含めて周りがみんな「表現したい人」の集まりだったんですよね。友達の製作を見て初めて知ることや、方法がたくさんあったんです。そういう「環境」だったのが一番大きかった。毎月、誰かしら個展をしていたり、製作に打ち込んだりね。

朱に交われば赤くなる、みたいな。周りがそうだと、自分も自然とそうなってしまえる。

そうそう。あと、学校が展示用の貸しスペースを持っていたんですよ。そのスペースは学校の中の人間だけじゃなくて、外部の人間も使えたんです。そこに劇団が来たり、第一線で活躍しているアーティストが来たり、内だけじゃなく外からも新しい刺激が絶え間なくやってきた。僕はそのスペースに通い詰めてたので、そこを利用する人たちの展示やワークショップのお手伝いを自然にやるようになって。作り上げていくことの楽しさや、さまざまな文化や情報の渦に巻き込まれていったというか。

その頃はまだ、美術館やギャラリーも今より多かったので、毎週何かしらの展覧会に行ってましたね。僕や同級生、そして貸しスペースにやってくる「リアルに表現している人たち」と、美術館で展示するような「第一線の芸術家たち」の両端を肌で感じることができたんです。

たしかに、民営の美術館もまだまだ多かった時代ですよね。

美術館もそうだし、街のギャラリーも多かったね。だからアートや美術に触れるどころか、渦の中にいたんですよ。その経験が今の仕事につながってるんじゃないかな。今、仕事でアウトプットしていくときに、あの頃の空気感や時代の匂いがよく蘇ってくるし。

渦中にいた、という経験は大きなルーツになっていそうですね。では、卒業後に今の仕事に就いた?

演劇の舞台美術を作ったり、作品の展示会をやったり、ひとまずバイトしながら色んなことをしてました。まだどこかで「アーティストになれる」と思っていたんですよね。でも、そんな自分も年月と共に、ゆるやかに挫折していった。このまま芸術の道を歩み続ければ、もしかしたらメシが食えるようになるのかもしれないけれど、僕にはそれまで耐えられないと。

そこで、自分の勉強してきたものから遠くなく、でも違う業界で働いてみようと思えたのが「空間デザイン」です。でも、学校の受験に落ちちゃって。そこからは飲食店の仕事をしてました。

まだ今の仕事には繋がらないんですね。どうして飲食店に?

音楽や芸術の次に好きだったのが「食」だったんです。だから、好きを上から数えて三番目の仕事に就いた、という(笑)イタリアンレストランのホールをやってました。

でも間違いなく、このときの経験が今の店舗デザインに活きてますよ。中で仕事をする人の動きを体験したことがあるのとないのとでは、絶対に造りが変わってきますから。

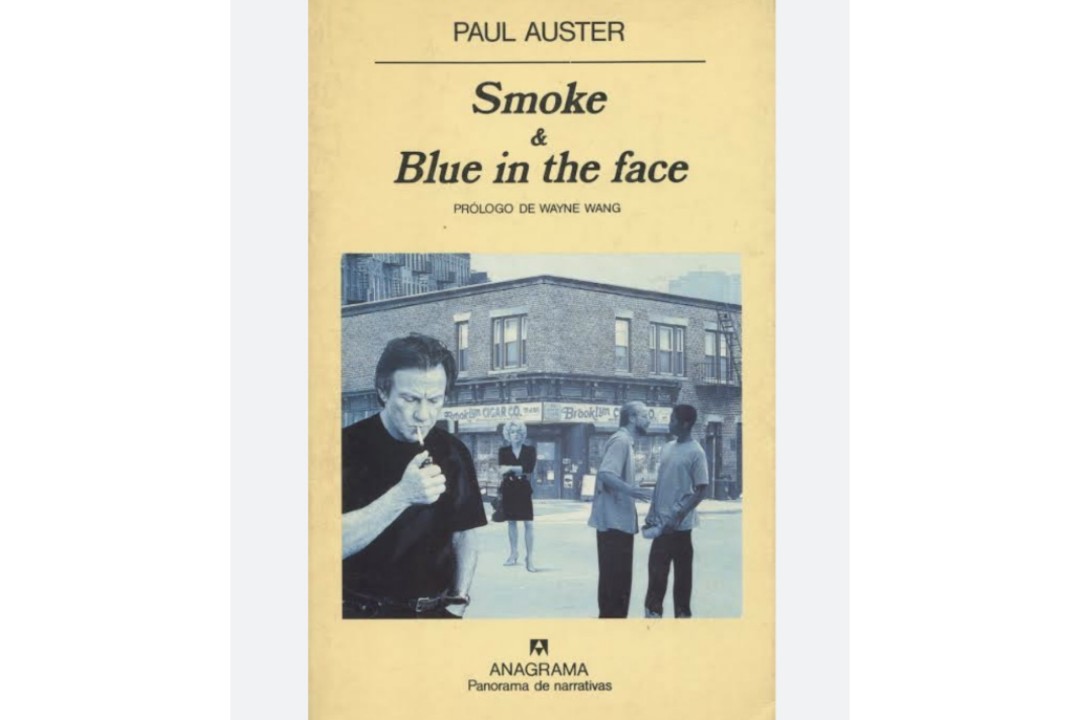

映画「smoke」の続編で、物語の舞台はニューヨーク・ブルックリンにある煙草屋。街、ストリート、お店、そこに行き交う人達が織りなす物語。このストーリーが生まれた街に、お店に行きたいと思い立ち、実際のロケ地へと旅に出た思い出の1本。