- TOP

- INTERVIEW2

INTERVIEW of vi-no

自分の今までの経験を活かせる「場所」が、設計だった

アートの専門学校を卒業して、飲食店勤務へ。そこから設計の道にはどうつながっていくんでしょう?

どの業界でも当たり前ですけど、レストランで働いている人たちは、みんな本気で頑張ってるんですよ。自分の店を持つために日々努力している人間たちばかりで。対して僕は、芸術の道を挫折したことを言い訳にしてばかりだった。一生懸命働く他のスタッフを見て、そのことに気付いたんですね。このままじゃダメだと思って辞めよう、と。

そこから結婚して子どもを授かったり、神戸に拠点を移したりなど紆余曲折あって。改めてちゃんと仕事をしよう、自分には何ができるだろう、何がしたいのだろうと考えたときに、いつかやってみたいと思っていた「空間設計(スペースデザイン)」が浮かんだんです。いきなり設計やデザインは無理でも、専門学校時代の経験を活かして、現場監督なら未経験でも何とかなるかもしれないぞ、と。調べたら案の定、未経験でも雇ってもらえるところがあって入社しました。

ようやく設計の話に。でも、最初は現場監督から。

専門学校時代に、講師の人が別の仕事でFRP(繊維強化プラスチック)造形をやってて、その仕事の手伝いをしたことがあって。立体的な看板製作や現場施工をしていたので、現場の経験もあったし、現場監督がどんな仕事かのイメージも持っていたんです。その会社で現場監督をしながら、施工のノウハウも学んで。今でも憶えてますけど、初めての現場はHAT神戸の中にあるアパレルショップでした。

その会社で初めて、仕事に達成感を持てたんですよ。今までの芸術や飲食に向き合ってた時代の失敗が、余すことなく経験値になっていて。先輩やクライアントさんにも可愛がってもらえたし、もちろん失敗もたくさんしましたけど、それ以上に達成感や、役に立ってる実感があった。

過去の経験や失敗が、カチッとハマった。

ようやく、今までの経験を活かせる「場所」が見つかった気がしたんですね。それが楽しいからがむしゃらに働いて、先輩たちも可愛がってくれて。仕事も少しずつ上手くいって。ただ、会社に入って3年くらいでリーマンショックが来て、倒産するんです。それをきっかけに、独立することに。

え、それまでって現場監督しかしてないわけですよね?

そうです(笑)でも「イケる」って感覚はありました。その3年間でお世話になった先輩から、仕事をもらったりして。フリーランスで現場監督や施工の仕事をこなしていきながら、設計やデザインのことも徐々に詳しくなっていきました。

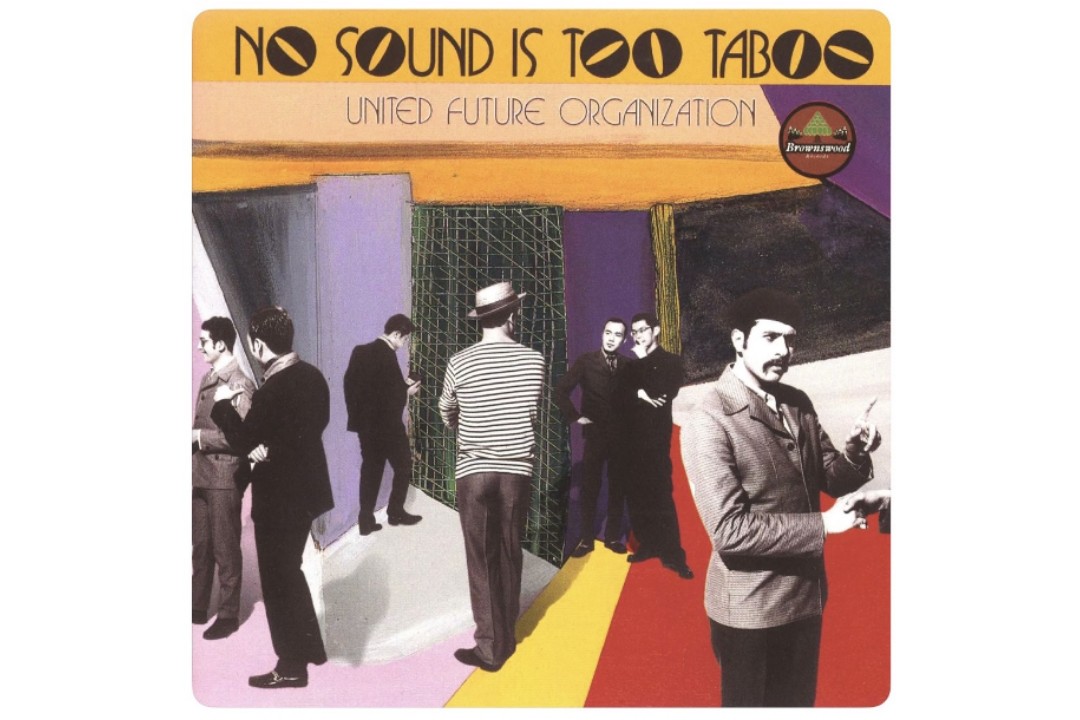

80年代のバンドブームも、当時中学生だった自分の中でも落ち着き、90年代の高校生の時に出逢ったアルバム。DJ3人組、サンプリング、JAZZ、全てが新鮮で衝撃的だった。その衝撃は週末のクラブ通いに繋がり、聴くだけでない音楽の楽しみ方も覚え、学校から街へと当時の自分の世界を一気に広げてくれた 1 枚。

「プラスアルファ」を生み出しつづけること

会社に入ったら3年で倒産。その後、すぐ独立。今は設計・デザインがメインだそうですが、設計を始めたのは独立してどれくらいからですか?

設計の仕事を始めたのは、独立直後ですね。独立したときから、設計・施工まですべてやろうと決めてましたから。2010年くらいだったかな、神戸三宮にあるスペインバルが、ちょうど改装を考えていて「設計からやってよ!」と声をかけてくれたんです。だから初めての設計は、飲食店のデザインでした。

それも、飲食店勤務の経験が活きてくるわけですね。

感慨深いですよ、自分が働いてきた経験がすべて活かせる!と思えて。

今でこそ僕は「デザイナー」という肩書きですが、ザ・デザイナーというよりは、実際に施工で手を動かしている人たちと話しながら作る中で、アイデアをもらうことが多くて。机の上でペンを握っているだけじゃ、湧いてこないアイデアが現場にはたくさんある。だから設計から施工まで、すべてお願いしてもらえるならやりたいですね。

設計のときに意識していることはどんなことでしょう?

やっぱりクライアントである施主さんの満足度です。ただ、例えば店舗の設計の場合だと、クライアントである施主さんの満足度の中に、お店に来るお客さんの満足度も含まれます。

施主さんだけ満足してお客さんが居心地悪かったら、商売として成り立たない。お客さんにとって良くても、そこで働く人が気持ち良くなければ意味がない。クライアントと、そこを活用・利用する人の両方の満足度をしっかりと意識しています。自分の「芸術」ではなく、あくまで「商業」だから。せっかく僕が手をかけさせてもらえるんだから、生きながらえてほしいし、繁盛してほしいし、みんなに喜んでほしいじゃないですか。設計と施工だけして「はい、終わり」とはしたくない。

なるほど。確かに店舗デザインの場合は、家の設計やリフォームとはまったく違ってきそうですね。

そうなんです。お店の業態やコンセプトによって、正解は毎回変わります。同じ業態だとしても「こう造ればいいものができる!」みたいなレシピは存在しない。だから、お店のコンセプトを理解しようって気持ちは強いですね。それを表現できるような色や寸法、マテリアルは何だろう、何が適しているんだろう、とずっと考えるし、時間をかけます。設計やデザインをつくる前段階の「つくるものをつくる」とでも言うのかな、そこはたぶん、誰よりも時間がかかりますし、かけますね。でもそれこそが「オリジナル」になると思うし、それをつくりたいんですよ。

「オリジナルの空間」という言葉はよく使われますよね。もう少し詳しく聞いてもいいですか?

ですよね(笑)じゃあ「オリジナル」ってなんだ?ってことになるんですが、それは施主さんの思いやコンセプトが土台なんです。僕の技術は、それを実現させるためのもの。

施主さんとの打ち合わせの中で、どうしても「〇〇風」とか「こんな感じで〜」といったニュアンスが出てきます。それは伝えるための手立てなので、言いたいことはわかるんですけど、じゃあニューヨーク風ならニューヨーク風で、どうしてそうしたいのか? どこがどう好きで、なぜ好きなのか? まで、しっかり話を聞きますね。その先にこそ、施主さんの思いやルーツ、「オリジナル」があると思いますから。

「らしさ」ってのは、本来は分かりやすくないはずなんですよ。これをこうすれば”らしく”なるなんてのは、本当はないわけです。あるんだとしたら、それこそ〇〇風みたいな二番煎じですよ。せっかくオーダーメイドでやるんだから、施主さんやお店の「らしさ・オリジナル」をちゃんと作りたいし、具現化したい。

でも、施主さん自身がそうしたい理由に気付いてない場合もありますよね?

だから時間がかかるんですよ(笑)でもそこはサボっちゃいけないな、と。周りの店がこうだから、今こんなのが流行っているから、そういう「差別化」は、いずれ新しい差別に呑み込まれる。差別化ではなく「独自化」がしたいんです。そうすれば、時代にも流行にも呑み込まれないものができる。ルーツもあるし、愛着も湧くから、愛されるお店になります。

そういう意味では、手がけたものは僕の会社のオリジナルとは考えてないですね。僕たちは技術とプラスアルファで、オリジナルの素は施主さんですから。まずクライアントである施主さんに愛されるものをつくる。それが満足度に繋がってくると思ってますし、大事にしていることですね。

フレンチヴィンテージの世界観を現代の技術で再現し、より多くの人へ伝えていくために誕生したアイウェアブランド、「guépard」の初のフラッグショップを設計。ブランドの持つデザイン性を引き継ぎながら、現代の空気に馴染むように繊細なアレンジを施し、懐古的ではない、新しいフレンチヴィンテージの解釈を空間として提案した。

愛されるものをつくる、っていいですね。ただカッコいいとか、それっぽく作るだけでは生み出せないプラスアルファの部分というか。

僕も含めた何かの専門家の人って、専門であるがゆえに、死角や盲点が生まれてたりすることが往々にしてあるんですよ。それはお客さんもそうだし、僕もそうです。だからお互いに対話して、コンセプトを理解して、自分なりの意見を伝えて、お互いの見えてない部分を見えるようにしていく。そして、プラスアルファを生み出す。どんな仕事でもそうですよね。相手もプロだし、自分もプロとして仕事に携わるからこそ、見えない部分を補い合って、強みを活かし合って、そこで初めて生まれるものがあるじゃないですか。

問題を解決するだけじゃなくて、道を拡げるというか、世界を拡げる力がクリエイティブにはあると思う。その人も気付いていない魅力や秘められたものを、どう顕在化するか。対話を重ねて重ねて、そこから対話だけでは解決できないところを、クリエイティブでどう具現化できるか。その「プラスアルファ」を生み出すことこそが、僕にとってのクリエイティブです。

そのプラスアルファのために、たくさん時間をかけて考えたり向き合ったりする。

そうですよ、と言うのは恥ずかしいですけど。でも、一生懸命何かをやる人って、みんなそうじゃないですか。できたものを何回も見直すし、必要なことがあれば調べて学んだりするし、お客さんのためにはもちろんですけど、それ以上に「いいものを作りたい」という、若かりし頃の火が消えてないんじゃないかなと思いますね。

キャリアが長くなればなるほど経験値が増えて、答えを導き出すまでの時間が短くなってきます。小手先でデザインできたり、過去の経験から正解っぽいものを導き出せたり。でも、そこに一番気をつけなきゃいけない。過去の経験則や今までの自分が出した答えだけで、ものをつくるようになったら終わりだな、と。だから絶えず学ぶし、何度も見直すし、対話するし、お客さんと一緒につくっていきたいですね。だからこそ、関わったみんなに愛着が湧くとも思うので。