- TOP

- INTERVIEW3

INTERVIEW of vi-no

技術だけならみんな持ってる。それ以外のフィロソフィーが合うか

率直に、これからどういったお仕事をメインでやっていきたいですか?

今は店舗デザインが多いので、チャレンジしたいのは住宅のリノベーションですね。新しいこと、やったことのないことをやっていきたいです。

実績にこだわらず、まだやったことのないことをやってみたいと。

大きいホテルの設計もやってみたいし、店舗デザインでも「和」が中心になったデザインもやってみたいですね。そういう意味では、いくらでもありますよ。

鈴木さんが自分で思う、自分の強みってどういうところだと思いますか?

うーーーん。そうだな、何だろう。

少し前の仕事が、施主さんが僕のSNSで見てくれていたことをきっかけに、仕事をお願いしてくれて。設計の実績はもちろんですけど、どこに行っただとか、何を思っただとか、SNSだから僕のプライベートまで見えたりするわけですよ。僕がどんな人間で、何が好きで、どんなことを考えていて、何に心を動かされるのか。だから、そこを見てお仕事をいただけたのは嬉しかったですね。フィロソフィーが共鳴して、声をかけてもらえたというか。

ある意味、技術”だけ”なら、みんな持ってたりしますから。そうした技術以外のところが、メシのタネでもあるでしょうし。設計やデザインの技術があるのは大前提で、技術以外の部分で人と関わりながら「プラスアルファ」を生み出すこと。強みっていうか、大事にしたいことですね。

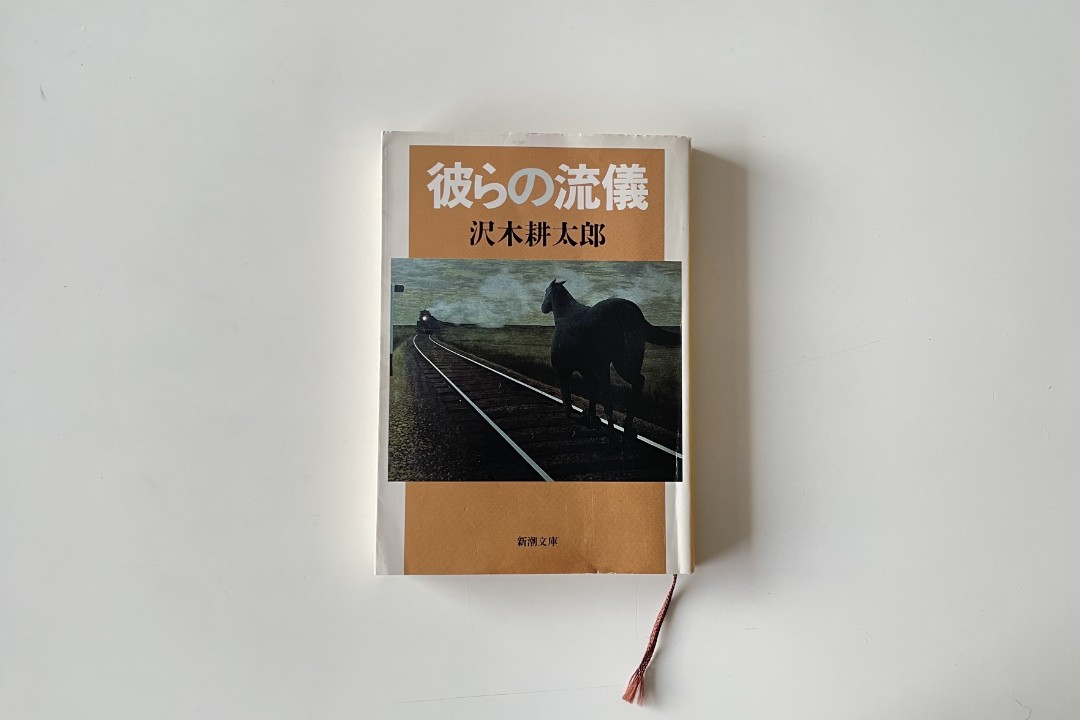

「深夜特急」でお馴染みの、沢木耕太郎の ショートストーリー集。今を生きる登場人物達が「コラムでもエッセイでもノンフィクションでもなく小説でもなく」と作家自身が語る表現法により、美しく漂う33の物語。そして、きっとしたであろう綿密な取材に基づく、この物語における沢木耕太郎のスタイル(流儀)は、私自身の仕事の指針の1つです。

学んできたんじゃなく、遊んできた中で培ったもの

冒頭でも伝えましたが、ディティールや素材の使い方で、鈴木さんだなと分かることがあるんですよね。色使いや素材の使い方がヨーロッパ的だなと感じたり。そういうデザインに対するこだわりはありますか?

そもそも、しっかり学校に行って学んできたことじゃないんで。音楽や芸術が好きだったり、街で遊んだり、美味しいご飯屋さん、街にあるカッコいいお店が好きだったり。

街やストリートの中で学んだりかっこいいなと思ってきたことが、今の僕のデザインのベースになってるんです。イケてる店が街にひとつできたら、人の流れや生活が変わることを、若い頃から街で遊んでたから体感してきたんですよね。そういう「肌感」というのかな、その感覚をずっと持ち続けたい。それが僕のつくるものにも滲み出てしまっているんじゃないかな、いや、滲んでたら嬉しいなと思います。

一筆で表現するデザインではなく、さまざまなものが組み合わさって、調和して初めて完成するデザイン。それはお店ひとつとってもそうだし、街全体でもそうですよね。いろんなお店や人が重なり合って、ひとつの街をつくってる。僕のクリエイティブの源泉は、学校で学んできたんじゃなく、街で遊んできた中で出会ったものがほとんどなので。だから、自分の関わらせてもらった場所たちが、また違う誰かが遊ぶ場所になったら万々歳です。

遊んできた中で培ったもの、いいですね。机の上からじゃ生まれないもの。

日常生活の中で、ほんの些細なことで心が動いたりするじゃないですか。そういう「心を動かす」素養が、映画とかアートとかスポーツにあるみたいに、「空間」にもあると思うんですよ。

デートに行こうと思ったら雰囲気のある店を選ぶし、プロポーズにファミレスを選ぶ人はいませんよね。空間にはそういう、人の心を動かす力がそもそもあるんです。その空間の力を信じてるし、その「信じられる」ものを作らなきゃいけないのが、僕の仕事です。それって、教科書や写真集を見ても伝わってこない。そこに行って、見て聞いて触れることでようやく感じるものじゃないですか。

たしかに、設計や外装といったハード面が、人の気持ちや雰囲気といったソフト面に影響を及ぼすことは多々ありますね。

雰囲気やムードを「意匠」でつくることもあれば、「機能」でつくることもあるし、手段はいくつもあります。「落ち着ける空間」と一口に言っても、僕らからすればいろんな仕掛けがあるわけですから。それをどう使うか、どの仕掛けにするか。

そういう「心の動かし方」を、街の中で、いろんなところで学んできたんですよ。学んだというか、自分が心を動かされてきたんですね。ストリートや街だけでなく、それこそ専門学校時代に出会った劇団や、第一線でやってる芸術家、ギャラリーなどいろんなところで。自分の心が動いた瞬間があの時期にたくさんあったから、それを蘇らせながら、施主さんと一緒に正解を導き出していく。それって、おもしろい仕事ですよ。

たくさん心を動かされたから、心を動かすものをつくりたい。

そうですね。あと欲を言えば、かつ、そのデザインが「美しく」あること。

それでいて美しくあること、ですか。

「美しい」も人それぞれだし、いろんな美しさがあります。さっきと同じで「こうすれば美しくなる!」なんてことはないですよ。美意識を押し付けるのはデザイナーのエゴ。いろんな美しさがあるから。それを施主さんと共に話し合って、コンセプトに沿うように当てはめていく。あとは最近、デザインしすぎないことも意識してますね。

デザイン”しすぎ”ない?

偶発的に起こることに対して、余白を残しておくというか。クリエイティブには道を拡げる力があるけれど、すべて解決できるわけじゃない。すべてに配慮したデザインって、もはやチェックリストのようで窮屈だと思うんです。そこはやっぱり、人の持つ力で解決したり、生み出せるものもある。

極端な例を出すと「お手洗いの表示」を付けなかったらどうなるか。お客さんは店員に聞きますよね。そうすると、そこでコミュニケーションが生まれる。そういう「デザインしすぎない」ことで生まれるものも大切にしたいなと、最近は心がけてますね。

ありがとうございます。では最後に、読んでくれている方に向けて。

全国津々浦々、世界でもどこでも行きたいです。色んなデザインをやりたいのはもちろんだけど、出会いたいです。いろんな人と、いろんな街と、いろんな景色と。これからつくらせてもらえる場所に来るお客さんとも。僕という人間を、活かしてもらえたら嬉しいです。

聞き手 | 春日崇喜(elephant+) 取材・文 | 白川 烈